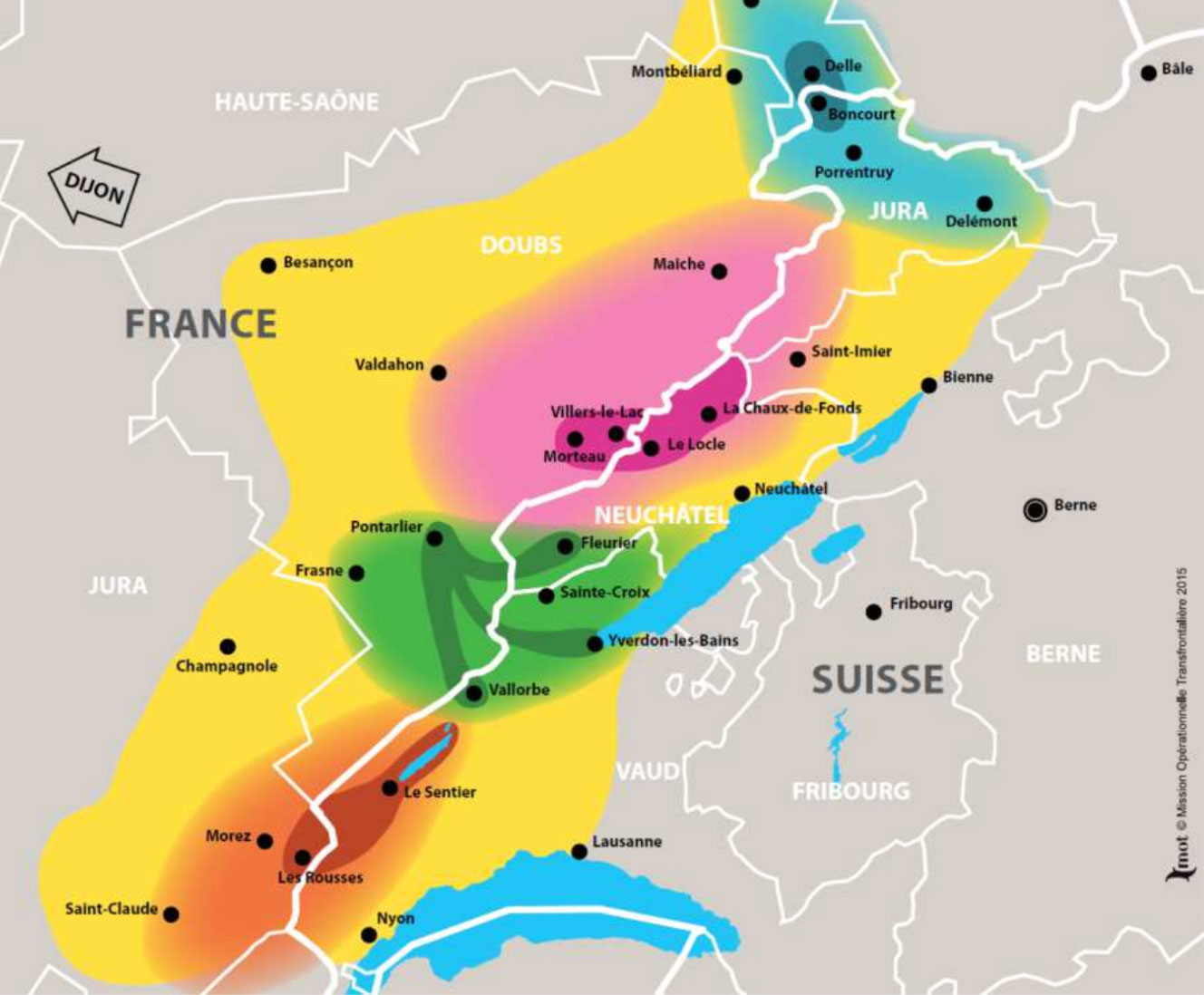

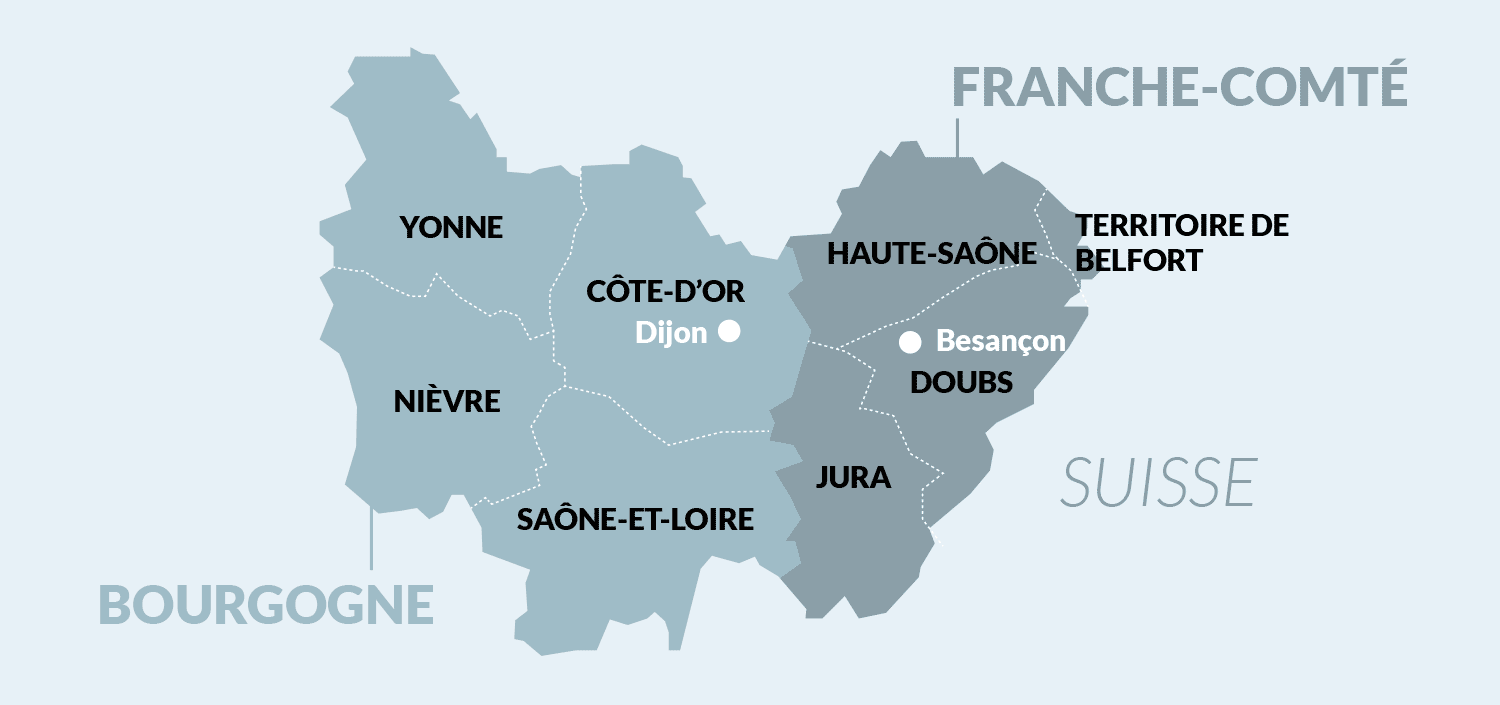

L’extension de l’activité horlogère dans le contexte de la situation transfrontalière.

Pour les habitants des zones jurassiennes de France et de Suisse, l’industrie horlogère fait partie des activités artisanales et industrielles de la société depuis bien longtemps. Historiquement nous savons que des grands horlogers (artisans) du 18ème siècle sont venus à Genève de la région parisienne et d’Angleterre. Ils ont trouvé dans le Jura de la main d’œuvre minutieuse et prête à s’engager pour devenir de bons professionnels Dès le milieu du XIXème siècle, une véritable industrie horlogère est apparue sans que les activités artisanales disparaissent. L’horlogerie a connu des crises régulières au cours de son histoire, la dernière très importante a été celle des années 70.

En 1970, les transistors sont devenus des composants électroniques faciles à utiliser, bon marché à produire en grandes quantités et qui permettaient de créer des appareils électroniques transportables fonctionnant avec des piles ou des batteries. L’horlogerie mécanique est alors considérée comme dépassée dans tout l’arc jurassien et son avenir apparaît très sombre. Plus aucun investissement industriel n’est fait, plus aucun engagement d’ingénieurs en horlogerie ou en mécanique dans la branche horlogère pendant près de 20 ans. Quelques rares entreprises comme Rolex, Patek Philippe, Vacheron Constantin, Oméga ou Piaget maintiennent des fabrications de montres mécaniques, avec une tradition propre dans un créneau de vente très précis et gardé jalousement.

Pour comprendre les changements fondamentaux de l’horlogerie après la crise des années 1970, il faut savoir que la révolution électronique a commencé sur le plan technique dans tous les pays horlogers à la fin des années 1960. En Asie et aux USA on fabrique des instruments à mettre au poignet qui donnent l’heure, et si nous avions disposé des bons capteurs, nous aurions pu faire des thermomètres ou des appareils à mesurer les pulsations cardiaques.

Du point de vue technique, l’équipe technique d’Oméga était très ouverte pour réaliser des composants mécaniques associés à des échappements très petits qui nécessitaient des usinages de haute précision. L’idée est alors d’utiliser un quartz pour obtenir une base de temps très fiable et de la micromécanique pour actionner les aiguilles. Cette montre électronique est introduite sur le marché en 1972 par Oméga avant d’être supplantée par de nouvelles idées pour utiliser un micromoteur qui va remplacer l’échappement mécanique pour faire avancer les aiguilles. Les quartz en forme de diapason sont fabriqués au Japon dès 1976 par Seiko et en Suisse dès 1978 par Ebauches SA à raison de 30’000 par jour dès la première année de production industrielle à Granges, ce qui va permettre la création de la Swatch, sortie sur le marché en 1983 après de gros investissements dans une ligne de production presque totalement automatisée.

Les progrès de l’horlogerie électronique sont donc venus aussi du Japon. L’avance de Seiko dans ce domaine éclate aux jeux d’hiver de Sapporo en 1972 avec des montres hommes et dames de grande qualité qui en font le leader horloger mondial de la montre électronique. Mais, malgré cela, l’horlogerie suisse reprend confiance dans la montre de gros volume avec la Swatch et sa construction révolutionnaire de montre de mode non réparable sortie sur le marché en 1983. Dès les années 80, Seiko, malgré des développements techniquement excellents et une très bonne maitrise des moyens de production, se trouve en retrait par rapport à l’horlogerie suisse. Il leur manque le prestige des grandes marques horlogères. C’est à cette époque que le mythe de la tradition ancienne a rejoint celui de la qualité suisse pour imposer l’horlogerie suisse aux clients fortunés du monde entier. Depuis 40 ans l’horlogerie suisse se porte bien. Elle s’épanouit dans un marché de niche de 25 milliards de CHF annuel qui se maintient très bien grâce à quelques caractéristiques bien précises : la première est que les entreprises horlogères ont un profond respect de leurs clients, certes, ils vendent très cher leurs produits, mais jamais ils ne trompent les clients sur la marchandise livrée. Dans ce milieu, le cours terme est à 5 ans et on raisonne à long terme, un client satisfait revient, il peut être attaché et fidèle à plusieurs marques. Ensuite, la contrefaçon, quelle que soit son importance (9 montres sur 10 vendues dans le monde en sont issues) ne fait pas de concurrence aux grandes marques

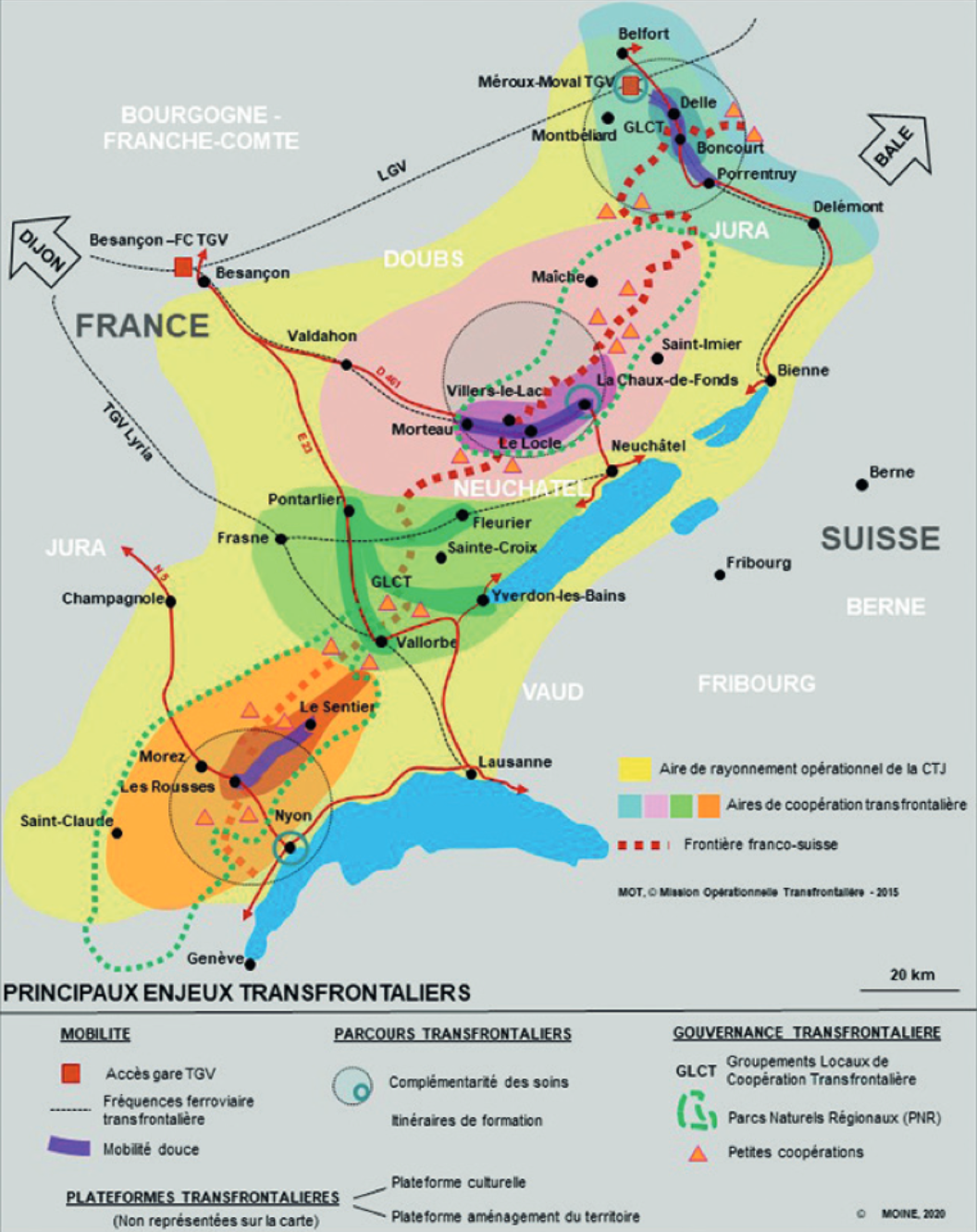

En revanche, dans une perspective de développement transfrontalier dans l’Arc jurassien franco-suisse, ce qui semble important c’est de permettre à la fois d’alimenter un marché de niche très profitable, que ne remet pas en question la sous-traitance de qualité que permettent les entreprises françaises, mais surtout de profiter des développements prometteurs qu’induit l’horlogerie pour les microtechniques en Suisse comme un France.

La microtechnique (CH), les microtechniques (F), un avenir transfrontalier

Nous avons vu que l’expansion de la haute horlogerie est limitée, en revanche, depuis 40 ans, a émergé la microtechnique que l’on ne met pas assez en évidence lorsqu’on se projette sur le développement économique. Le savoir-faire en micromécanique acquis au contact de l’horlogerie s’est enrichi de connaissances en électronique, en particulier dans les domaines de la basse consommation, mais aussi de l’informatique embarquée qui lui est associée. Les trois ensemble, micromécanique, électronique et informatique embarquée liée aux objets autonomes permettent de faire des produits microtechniques. L’utilisation massive de microprocesseurs permet maintenant d’utiliser l’intelligence artificielle dans les dispositifs microtechniques ouvrant le champ des applications du monde moderne dont le public ne pourrait plus facilement se passer :

- La mesure de l’humidité de la terre qui permet d’arroser en gouttes à gouttes seulement si la sécheresse le justifie. Le capteur d’humidité doit envoyer sans fil l’information du taux d’humidité pour qu’un système automatique puisse piloter les vannes qui laissent passer la bonne quantité d’eau en fonction de la météo locale. L’électronique de mesure à basse consommation est alors associée à un microprocesseur pourvu d’un module d’émission d’un message très bref à intervalle régulier.

- Certains dispositifs nouveaux ne seront jamais visibles pour le grand public, ils sont intégrés aux produits lors de leur conception. Par exemple, dans nos voitures électriques modernes, on constate qu’il est très difficile de produire des milliers d’éléments de batteries qui soient tous identiques. Ceci implique plusieurs centaines de dispositifs dans chaque batterie de voiture électrique afin- den assure une charge rapide. Ils sont conçus et fabriqués actuellement dans notre région et leur conception s’appuie des acquis microtechniques de ces dernières années.

- Bien des pompes à insuline et des distributeurs de substances analgésiques sont implantées dans le corps humain. Ce sont de petites merveilles de micromécanique avec de l’électronique et des logiciels embarqués qui sont fabriqués dans notre région transfrontalière. Nous disposons de toutes les technologies nécessaires qui permettent d’imaginer de nombreuses variantes qui sont commercialisées dans le monde entier. Ici aussi les grands fabricants de produits destinés au grand public tels que les smartphones délaissent ces marchés de niche trop exigeants en variantes adaptées à la fois à la substance et paramétrée pour chaque patient. C’est une opportunité pour les régions transfrontalières de produire ces dispositifs destinés à des marchés de niche.

L’industrie qui produit ces dispositifs microtechniques occupe une place non négligeable pour nos régions transfrontières. A titre d’information elle occupe en Suisse un nombre de travailleurs équivalent à ceux qui travaillent dans l’horlogerie (plus de 60’000 en 2023), en France il s’agit d’un peu moins de 40 000 emplois.

Cependant, le domaine de la microtechnique ne travaille pas avec les marges de l’horlogerie de luxe, et les gains sont ceux de l’industrie traditionnelle. On peut alors se demander comment l’industrie suisse parvient à vendre ses produits fabriqués avec des coûts de main d’œuvre trop élevés ? Plusieurs raisons à cela :

- Comme pour l’horlogerie, ce n’est possible de vendre cher que dans un marché de niche. Les dispositifs microtechniques produits en Suisse ne se vendent que dans ces domaines. Dès que les volumes deviennent très importants, par exemple les imageurs de nos « téléphones » portables, la production est délocalisée en Asie.

- Ce qui est assez surprenant, dans les PME, c’est que les coûts de production sont du même ordre de grandeur en France et en Suisse alors que les salaires sont très différents.

Il y a 20 ans, en France comme en Suisse, on a observé cette croissance potentielle des microtechniques et on les a encouragées par diverses mesures : en France l’État s’est attaché à développer un environnement favorable aux entreprises et à l’innovation. Il a soutenu l’effort de recherche et développement déployé au sein des pôles d’excellence au travers notamment du fonds unique interministériel (FUI) et du programme des investissements d’avenir. En Suisse, l’Etat est beaucoup plus timide à procurer des aides directes pour les idées nouvelles, dans ce pays, on soutient davantage ce qui a déjà fait ses preuves, les industries bien installées.

Au final nos deux pays pêchent par une erreur de principe : Nous ne voudrions soutenir des activités que si elles ont une dimension européenne ou mondiale, que si le monde entier a envie de les adopter. C’est exactement le contraire qu’il s’agit de faire : il faut cultiver les activités pour lesquelles nous avons des dispositions meilleures que les régions concurrentes. Nous savons que les coûts de production sont élevés dans nos régions, En France comme en Suisse, soit à cause des infrastructures, soit à cause des salaires. Les seuls marchés qui peuvent être profitables pour nous sont les marchés de niche, ceux pour lesquels les volumes ne sont pas trop grands, mais pour lesquels il faut sans cesse innover, trouver de nouvelles idées, mettre au point des solutions qui permettent de faire des produits bien adaptés qui répondent aux besoins du marché. Dans les phases initiales de vie des nouveaux produits, ce n’est pas le coût de production qui est déterminant, mais l’adéquation avec les nouveaux besoins. C’est ce qui doit permettre à nos économies transfrontalières de Se développer.

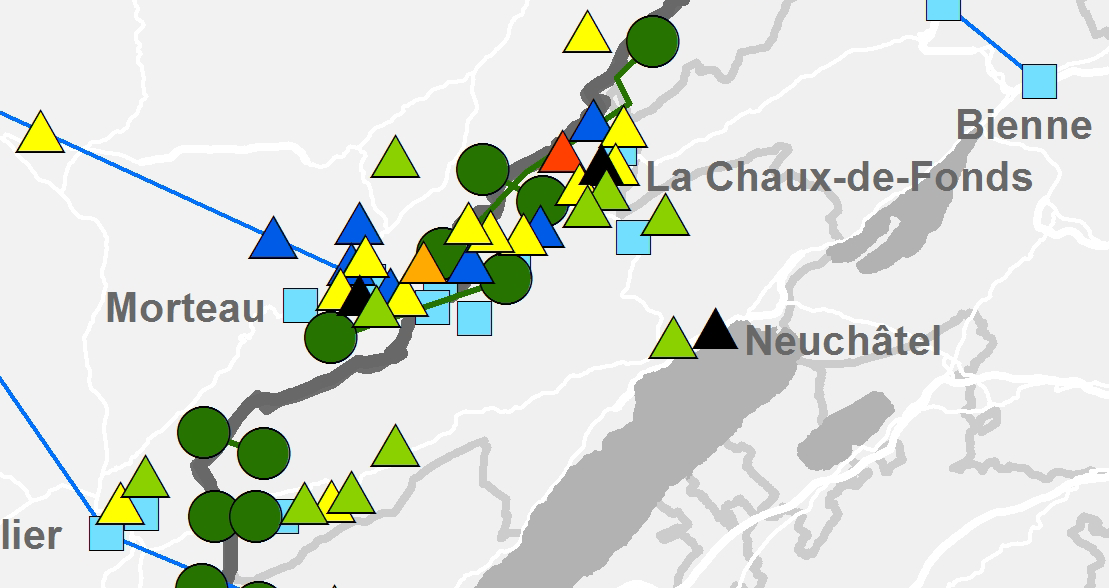

Le Forum Transfrontalier propose d’identifier les forces en présence, de les cultiver conjointement, et pour cela, de mettre en place des assises « de(s) microtechnique(s) » afin de comprendre les interactions qui lient les entreprises françaises et suisses et les besoins qui en émergent.

Jacques JACOT